なぜ、ライフプランシミュレーションに正確な計算が必要なのか?

大切な資産を守り、増やすために

「人生100年時代」と言われる現代。2024年からは、老後資金づくりに向けた「新NISA」がスタートしました。投資枠の拡大や非課税期間の延長など、長期・積立・分散投資を後押しする制度改正が行われ、個人の資産形成を支援する動きが活発化しています。

また、足元では物価上昇が大きな問題となっています。2023年の消費者物価指数は前年比3%以上の伸びを記録し、生活コストの増加に直面するケースが増えてきました。賃金の伸び悩みとあいまって、将来への不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

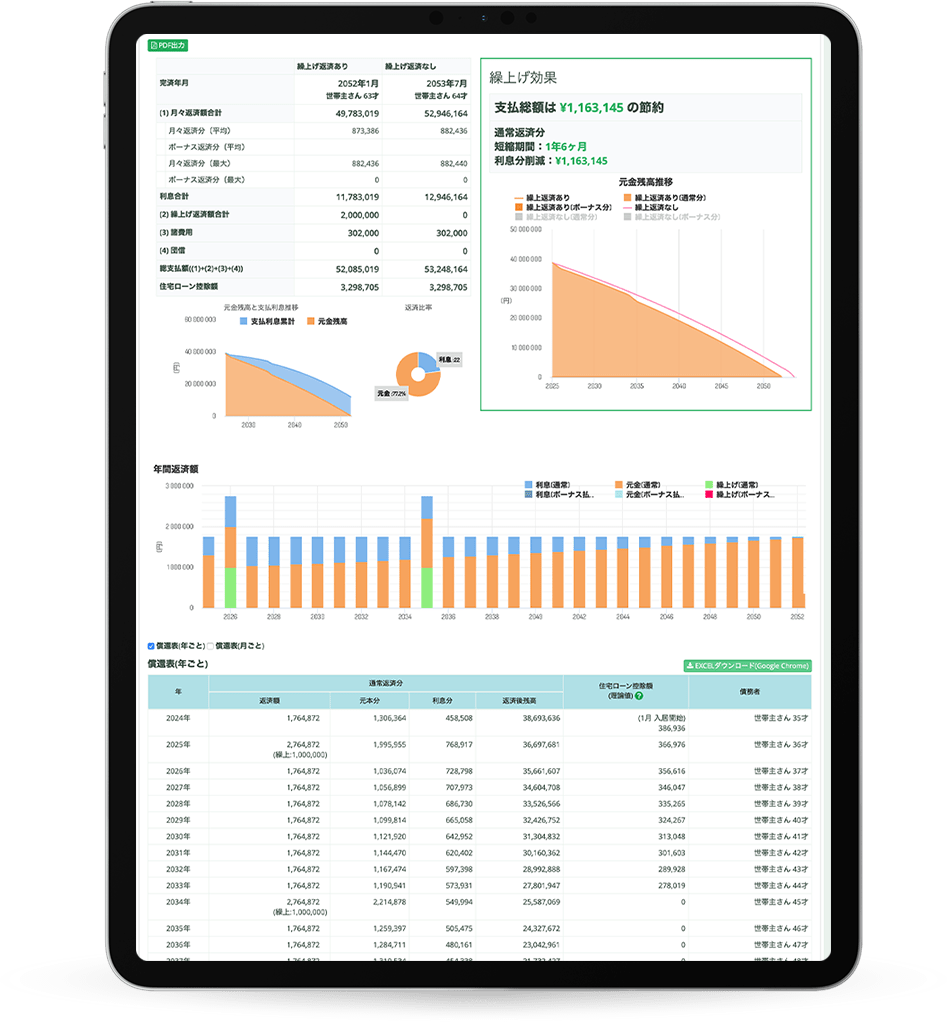

住宅ローンを組む際にも、物価上昇や金利上昇を見据えた慎重な借入計画が求められます。無理のない返済プランを立てることが、長期的な資産形成との両立につながります。

将来への備えがますます重要となる中、ファイナンシャルプランニングの必要性は今後さらに高まっていくでしょう。

正確なライフプランは、コントロールできる。

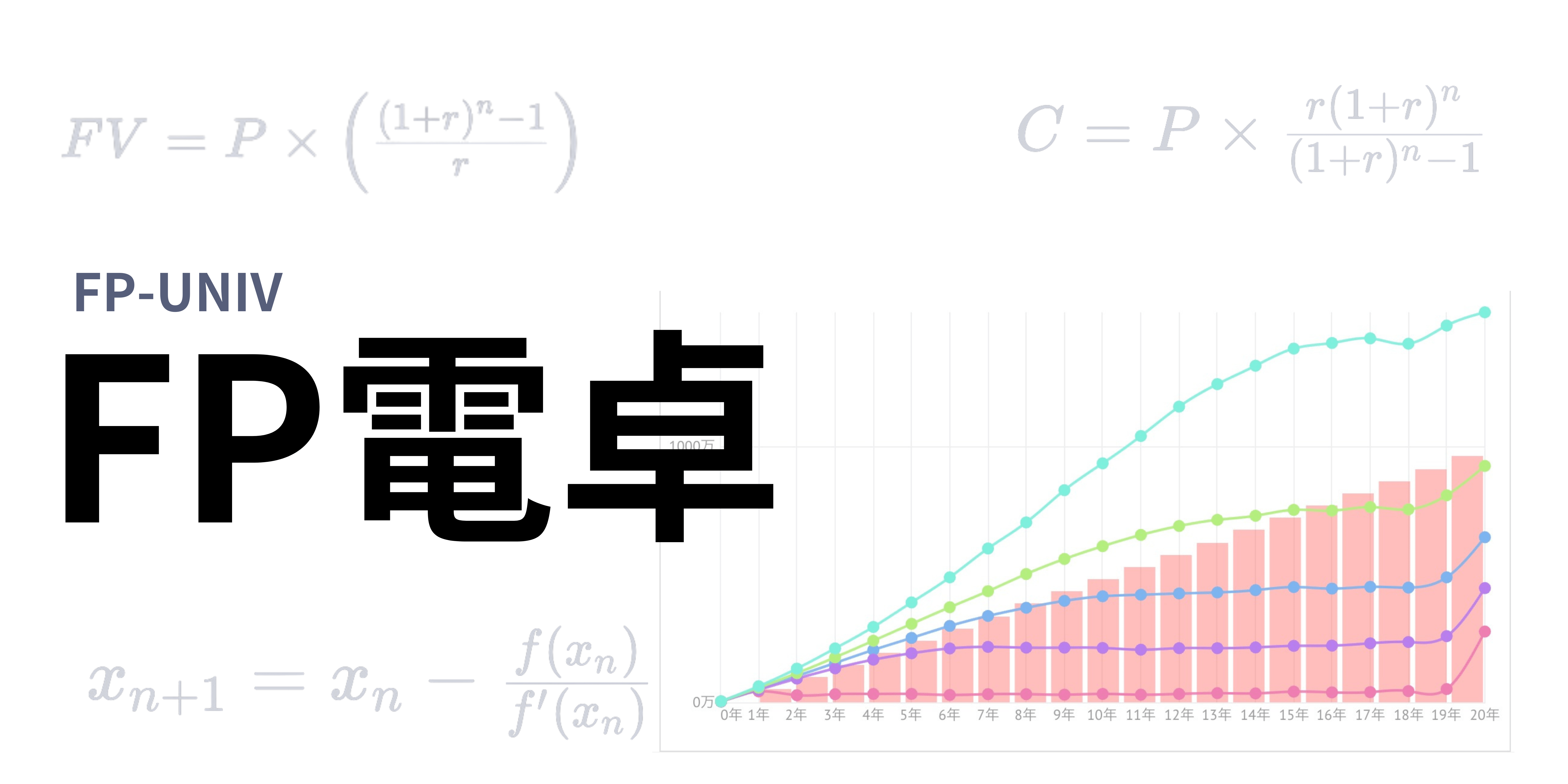

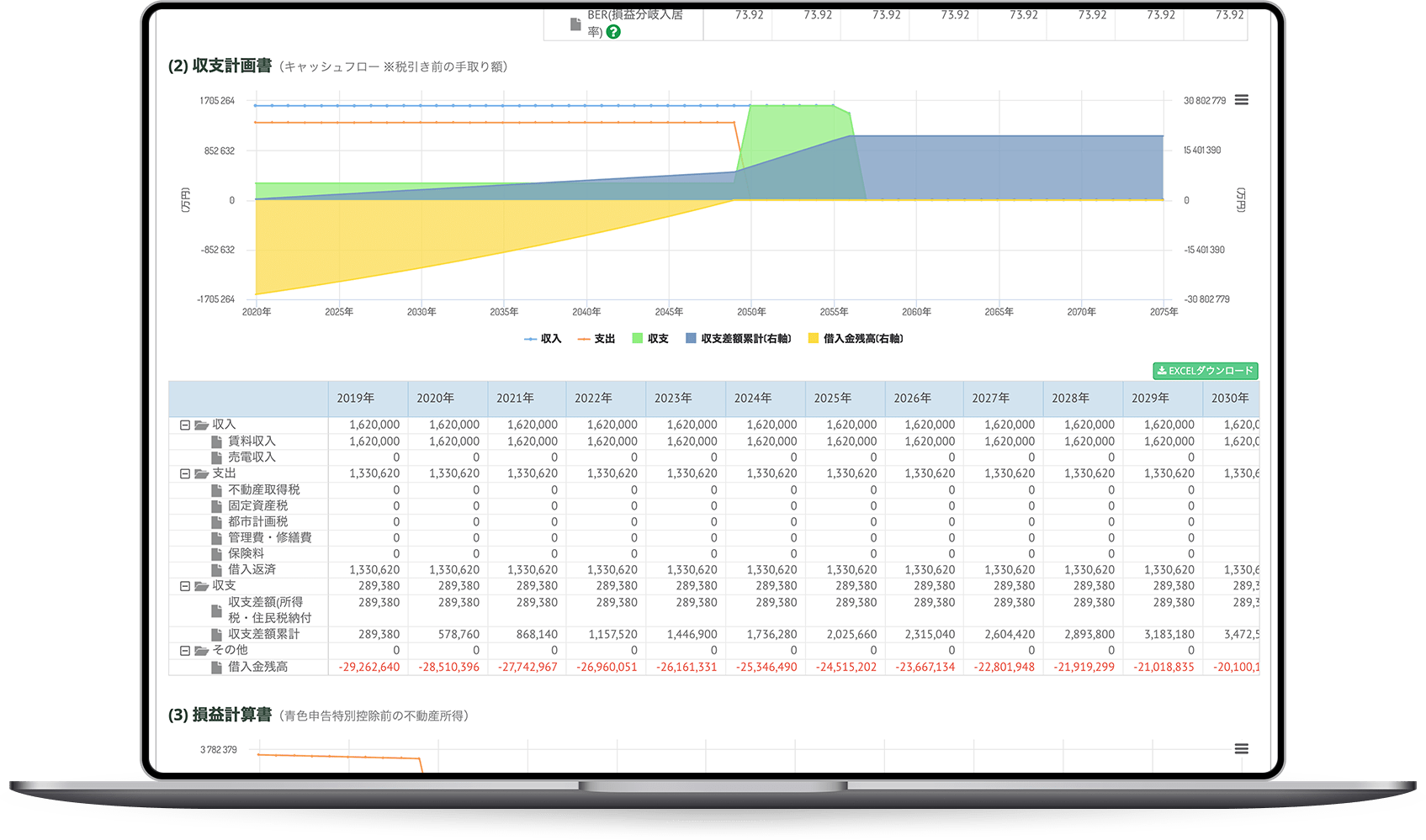

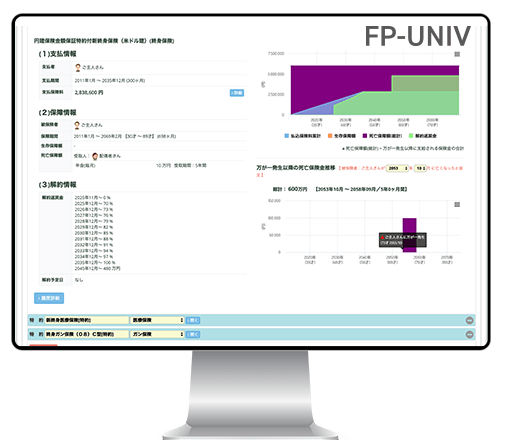

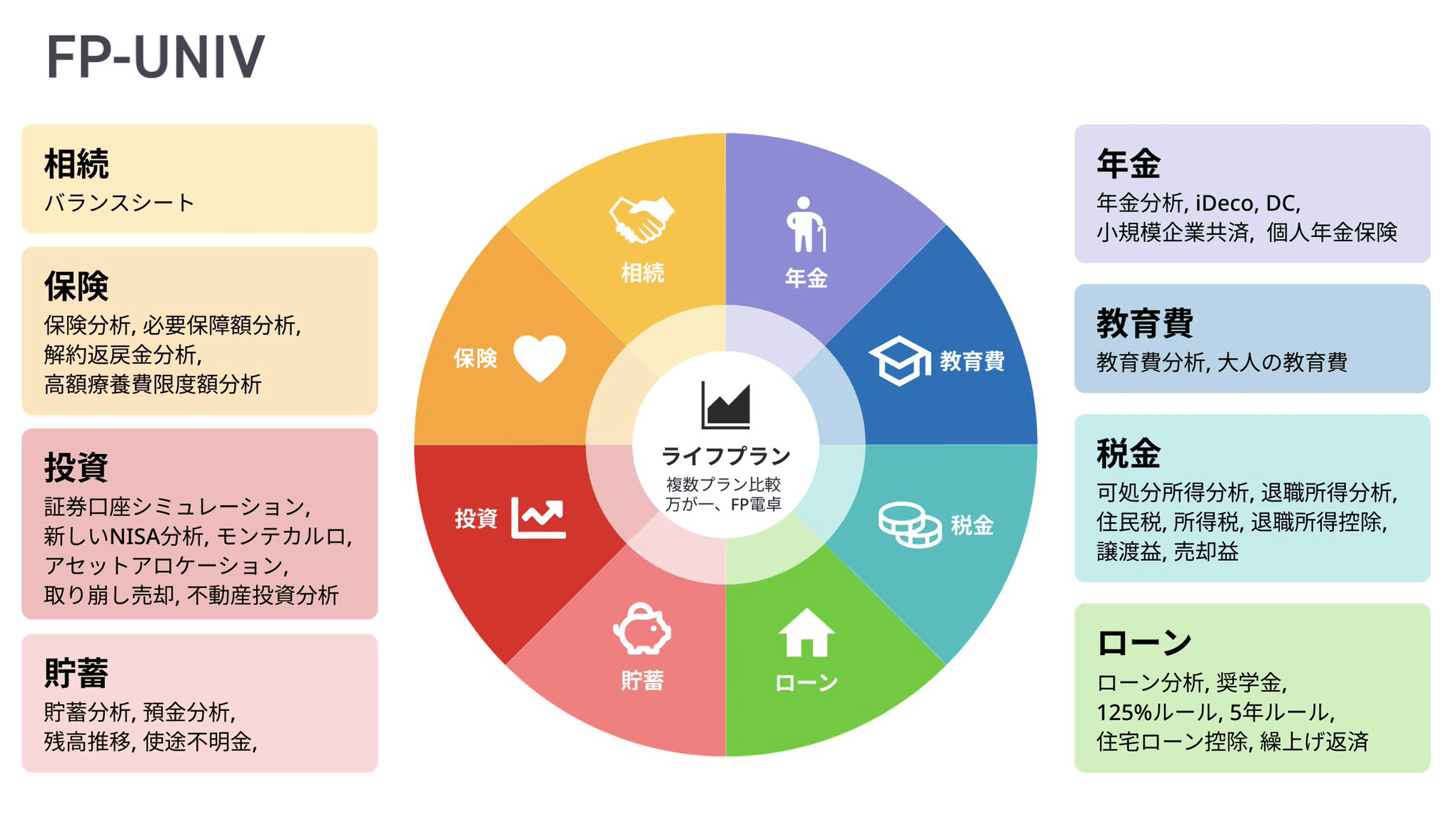

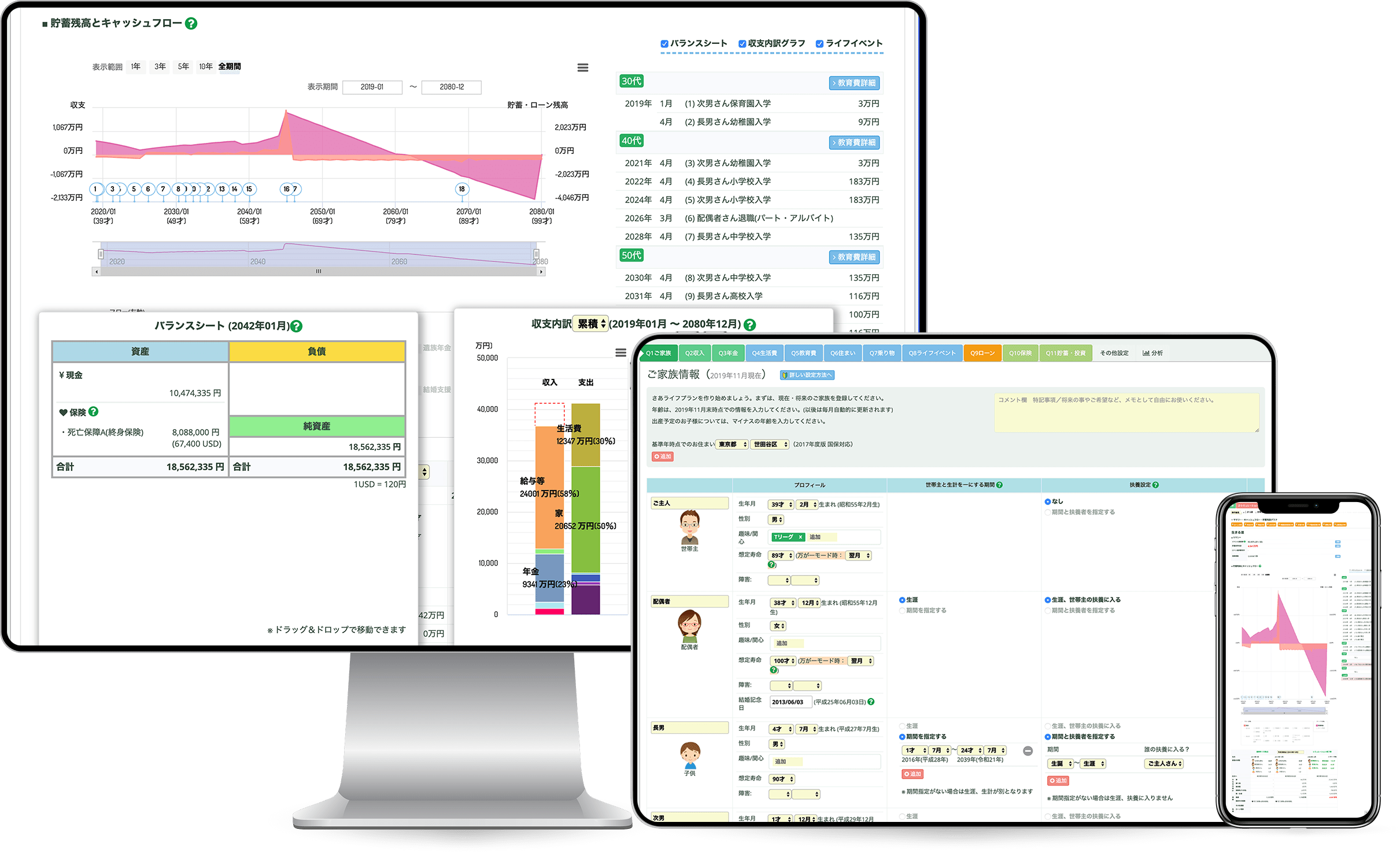

ライフプランソフト「FP-UNIV」では、税制度と社会保障制度に基づいた客観的なキャッシュフローを確認することができます。係数の調整や統計データの援用は行っていません。利用者自身が自分のライフプランを正確に理解・把握し、所有し、育て、使いこなすことを目的とします。「使いこなす」とは即ち、老後に備え、自分で選んだものに投資し、資産形成を行いながら、生涯にわたってキャッシュフローに問題が生じないようコントロールすることです。

税法制に忠実に。

私たち開発者は、既存のライフプランシミュレーションソフトをいくつか試用したとき、実際のキャッシュフローとの隔たりが大きく、他意もあり、一個人が不利益なく使いこなすことは難しいと感じました。それには2つの原因がありました。

1つには、各金融機関などの「顧客獲得や商品販売のための係数の調整」が挙げられます。もともと特定の保険商品や金融商品を販売するために作られたシミュレーションなのですから、顧客獲得のために特定の計算が作為的であるのは当然です。また、算出される「老後の必要資金」は利用するソフトによって大きく異なります。ときには、結果に「一億円」もの差が生じます。場合によっては細かな法令も簡略化されており、控除額に差が出てきます。

平均値ではなく、個人にフォーカス。

2つ目の原因は、統計データによる「ライフスタイルの画一化」です。人々の価値観が多様化しているにも関わらず、既存のシミュレーションでは統計の平均値を使って画一的に設定されています。例えば、結婚、出産、家族構成、住宅、年金、車、教育費や介護費、その他の各種事情において、全ての費用が平均値、ということもあります。そのような人物・家庭があるでしょうか。多くの世帯が、全国平均のデータとはどこかで異なっているはずです。正確なライフプランのためには、一人一人の状態に合わせてシミュレーションをする必要があります。

これらの問題を払拭するため、FP-UNIVは「税制や法令に忠実な計算」と「詳細な世帯情報の入力」にこだわりました。前者は自動計算されます。後者は相談者が自分で入力します。最初の状況把握に、しっかりと時間をかけましょう。正確な計算が、ライフプランを使いこなす近道です。

定期的な見直しで、育てるライフプラン。

将来の安心のためには、現状把握だけでなく毎年の変化も「可視化」して見直し、理解・把握することが重要です。法令も変わることがあります(FP-UNIVでは自動的に反映されます)。ご自身の状況も変化するのが当然です。定期的な見直しが、あなたのライフプランを育てていきます。FP-UNIVの詳細なシミュレーション機能を活用して、将来の変化に対応できる万全な計画作りをしていきましょう。

「正確さ」の重要性を知っているファイナンシャルプランナーの方に、ご活用いただきたいソフトです。

株式会社FP-UNIV 代表取締役 小田卓志

お知らせ

FPサミット2024「業界トップクラスの実務家FPによるライフプランニングの新時代 - 多様化するリスクと対策」

昨年のFPサミットでは、SNSやYouTubeを通じて活躍されているFP専門家の方々から貴重なお話を伺い、大変有意義な機会となりました。資格取得後のキャリア形成やビジネス展開に悩むFPの方々も多いことから、本年も引

- 2024年 06月09日

- オンラインセミナー

2024年10月分からの児童手当の拡充に対応しました

2024年10月分からの児童手当の拡充に対応しました。 所得制限撤廃 高校生までを対象に変更 第3子以降は3万円に変更 子の順序カウント方法変更 支給月を偶数月に変更 比較表

- 2024年 06月05日

- 児童手当

6月12日(水)FP-UNIV勉強会のご案内(プロFP向け)

実務家教員としての大学での金融リテラシー向上の取組みとFP-UNIVの活用事例 「学校でお金を習う時代」の金融教育では何が求められているのでしょう。今まで皆さんは、日本では学校でお金を習ってこなかったといっ

- 2024年 05月13日

- 勉強会

産休・育休分析に対応しました

FP-UNIVの「育休・産休シミュレーション」機能は、ライフイベントによる収入の変化を事前にシミュレーションし、将来設計に役立てることができるツールです。休暇・休業期間中の収入や社会保険料の免除額を確認し、

- 2024年 05月02日

- 産休育休

5月8日(水)FP-UNIV勉強会のご案内(プロFP向け)

障害年金、遺族年金とライフプランの注意点。 受給中の遺族年金の設定方法など 障害年金、障害者手帳、扶養共済制度、特児などお伝えします!!

- 2024年 04月24日

- 勉強会

令和6年度の住宅ローン控除(若者夫婦や子育て世帯は令和4・5年入居の場合の水準を維持する)に対応しました。

令和6年度の住宅ローン控除(若者夫婦や子育て世帯は令和4・5年入居の場合の水準を維持する)に対応しました。※ 若者夫婦や子育て世帯とは 年齢19歳未満の扶養親族を有する者 年齢40歳未満であって配偶者を

.png)